「栄養カウンセリングにはどんな技法があるんだろう?」

「技法はどういう基準で使い分けるのかな…」

栄養カウンセラーとして働くうえで、栄養カウンセリング技法の理解は不可欠です。

とはいえ、実際にどんな技法があるのか、あいまいな方は多いですよね。

そこで本記事では目的や主な用途なども交え、栄養カウンセリングの技法を紹介します。栄養カウンセリングの技法を使い分けるポイントも解説するので、ぜひ参考にしてください。

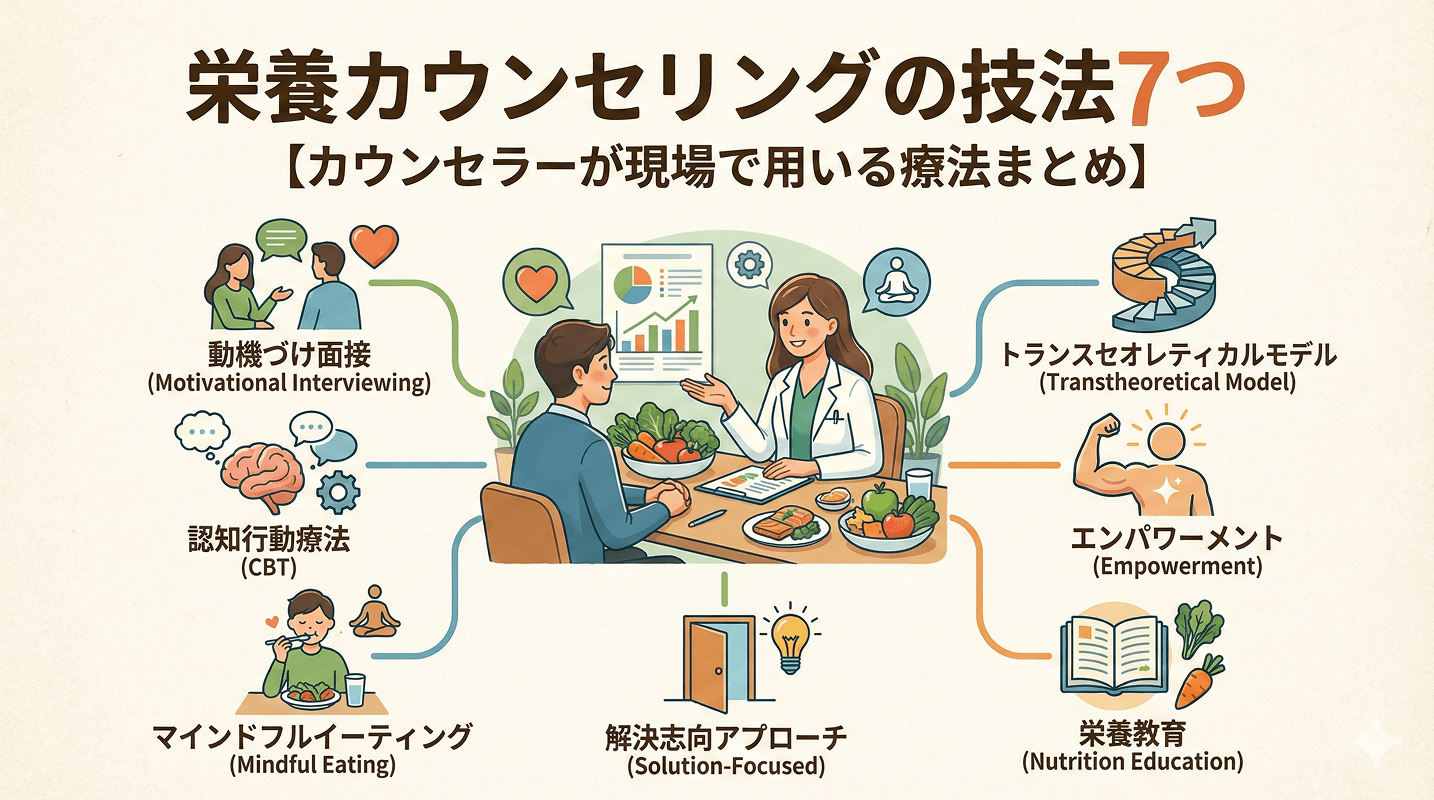

- 栄養カウンセリングの技法は7つにまとめられる

- 相談のほかに相手の思考や行動の変化も支援する

- 相手に合わせた技法の選択が必要

本記事を音声で聴く

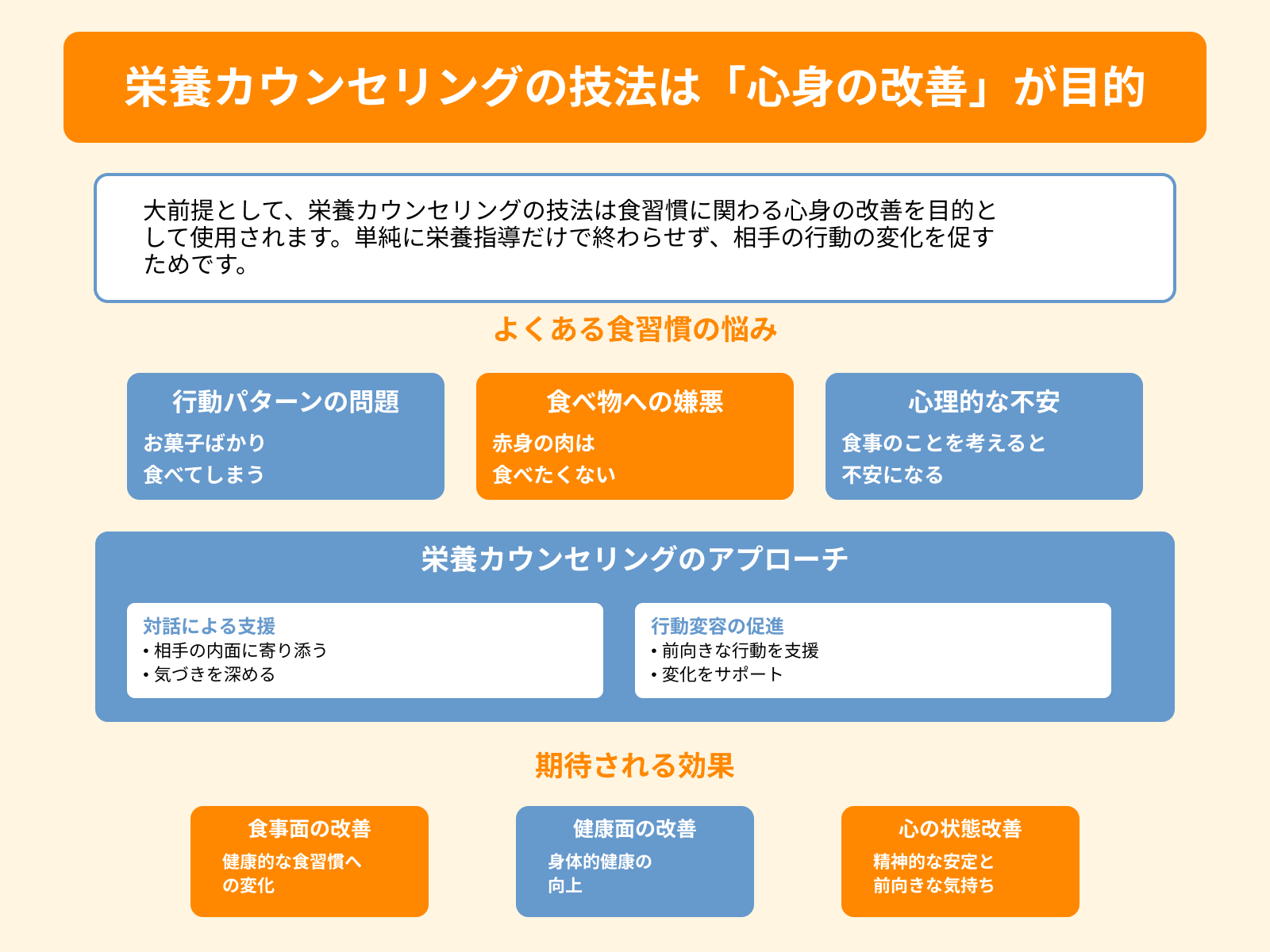

栄養カウンセリングの技法は「心身の改善」が目的

大前提として、栄養カウンセリングの技法は次のような食習慣に関わる心身の改善を目的として使用されます。単純に栄養指導だけで終わらせず、相手の行動の変化を促すためです。

- お菓子ばかり食べてしまう

- 赤身の肉は食べたくない

- 食事のことを考えると不安になる

悩みや不安のある方に栄養カウンセリングの技法を活用すると、気づきを深め、前向きな行動を支援できます。相手の内面に寄り添い、対話を通じて変化をサポートするのです。

サポートにより、食事や健康面だけでなく心の状態も整います。栄養カウンセリングは、相手に負担をかけず、健康的な習慣へつなげる手段です。

栄養カウンセリングについてより詳しく知りたい方は、下の記事を参考にしてください。

栄養カウンセリングの主な技法7つ

ここからは栄養カウンセリングの主な技法を、7つにまとめて解説します。

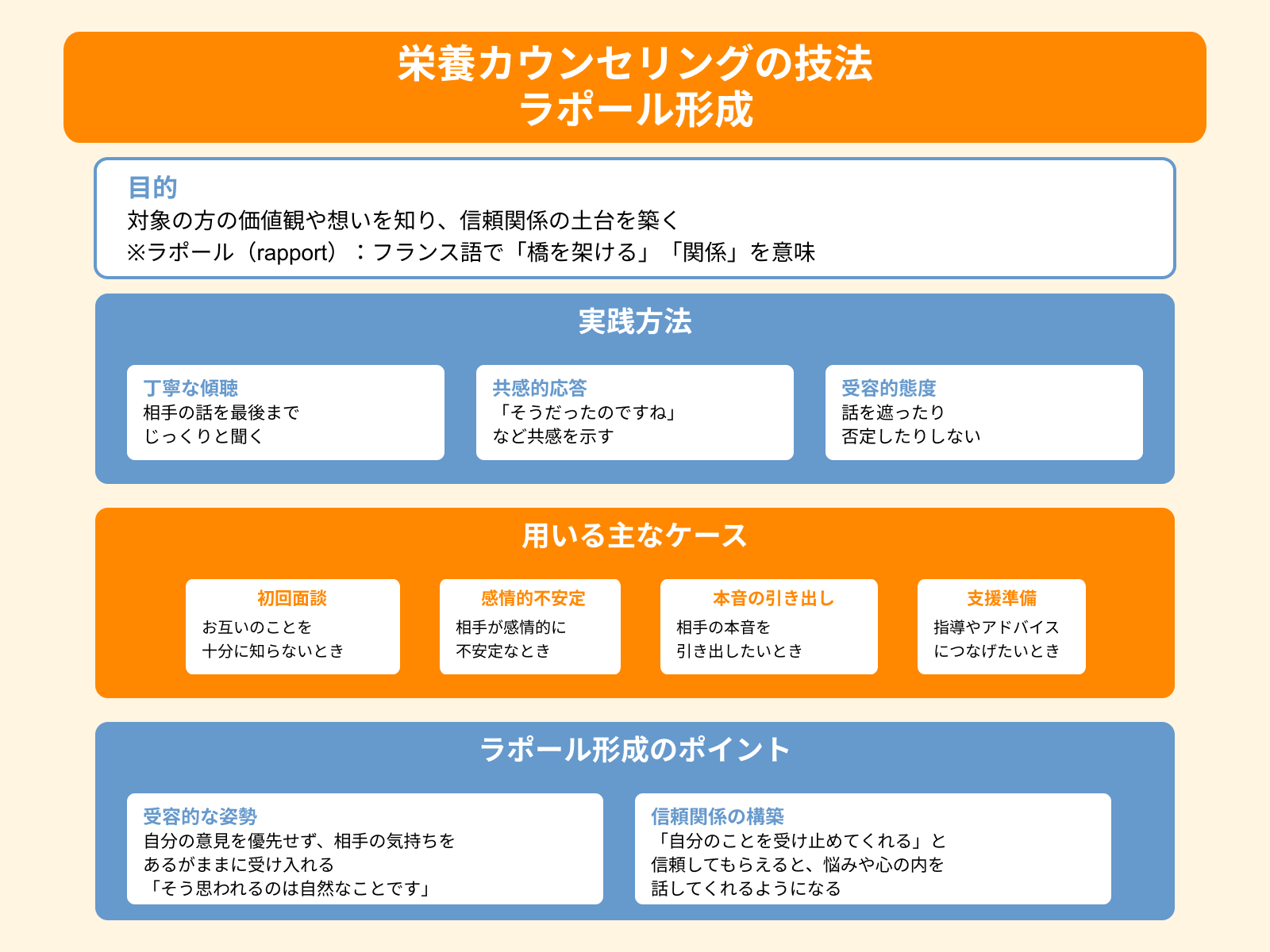

ラポール形成

| 目的 | 対象の方の価値観や想いを知り、信頼関係の土台を築く |

| 方法 | 相手の話を丁寧に傾聴する 共感を交えて応答する 相手の話を遮ったり否定したりしない |

| 用いる主なケース | まだお互いのことを十分に知らないとき 相手が感情的に不安定なとき 相手の本音を引き出したいとき 指導やアドバイスにつなげたいとき |

ラポール形成(※1)は、相手と信頼関係を築く栄養カウンセリングの技法です。信頼関係が築けると、支援がおこないやすくなります。

ラポール形成では自分の意見を優先せず、相手の気持ちをあるがままに受け入れることがポイントです。「そうだったのですね」「そう思われるのは自然なことです」と、相手の気持ちに寄り添いましょう。

「自分のことを受け止めてくれる」と信頼してもらえると、悩みや心の内を話してくれるようになります。

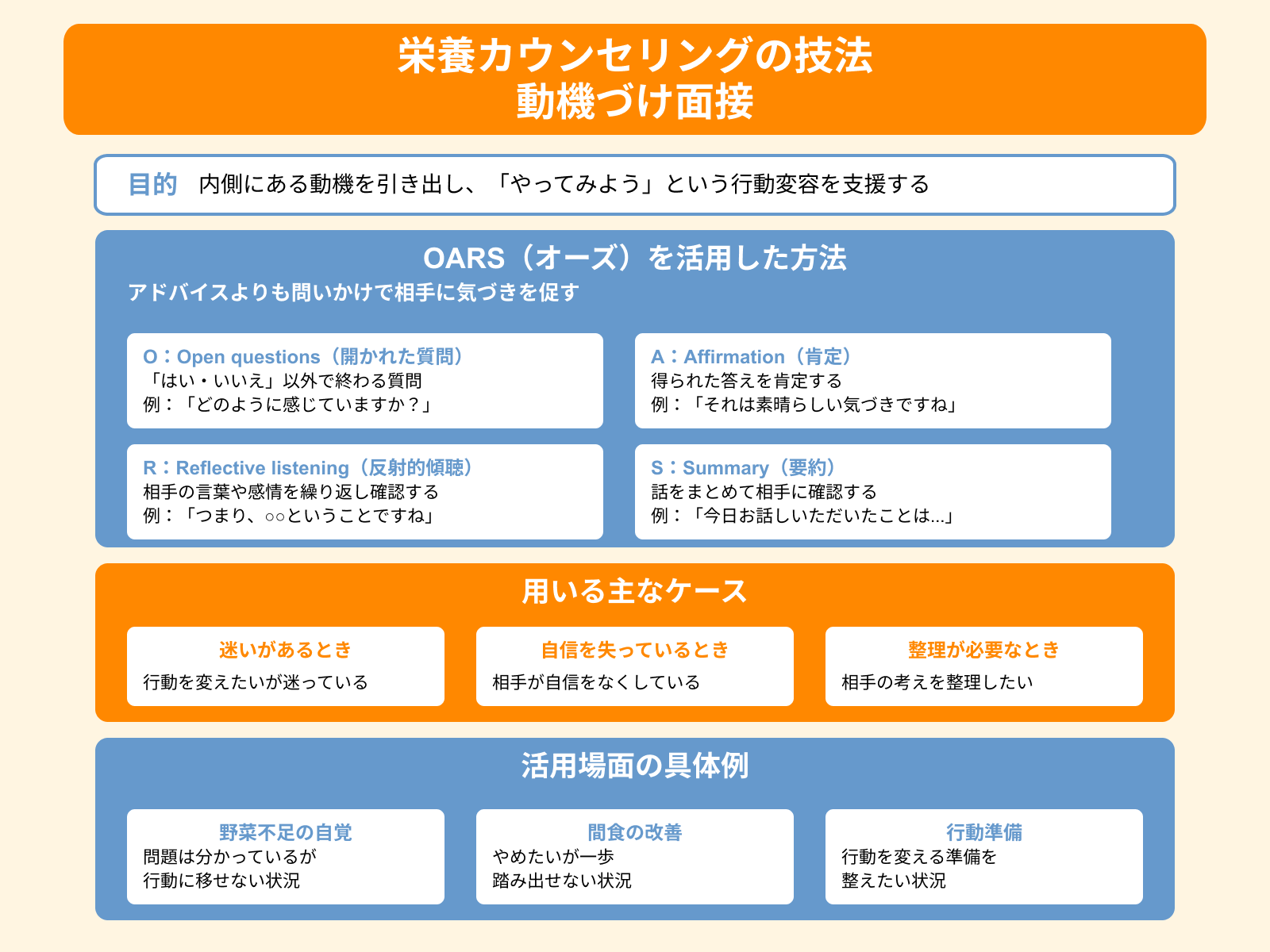

動機づけ面接

| 目的 | 内側にある動機を引き出す |

| 方法 | アドバイスよりも問いかけで相手に気づきを促す 下記のようにOARS(オーズ)を活用 O:Open questions(開かれた質問):「はい・いいえ」以外で終わる質問 A:Affirmation(肯定):得られた答えを肯定する R:Reflective listening(反射的傾聴):相手の言葉や感情を繰り返し確認する S:Summary(要約):話をまとめて相手に確認する |

| 用いる主なケース | 行動を変えたいが迷っているとき相手が自信をなくしているとき相手の考えを整理したいとき |

動機づけ面接も、相手の気持ちを引き出すカウンセリング技法の1つです。相手の内的動機を引き出し「やってみよう」という行動変容を支援するためです。

たとえば、下記のような場面で使用できます。

- 野菜不足を自覚しているとき

- 間食をやめたいが一歩踏み出せないとき

- 行動を変える準備を整えたいとき

相手に寄り添うOARSは、行動変容の支援に欠かせないカウンセリングのスキルです。

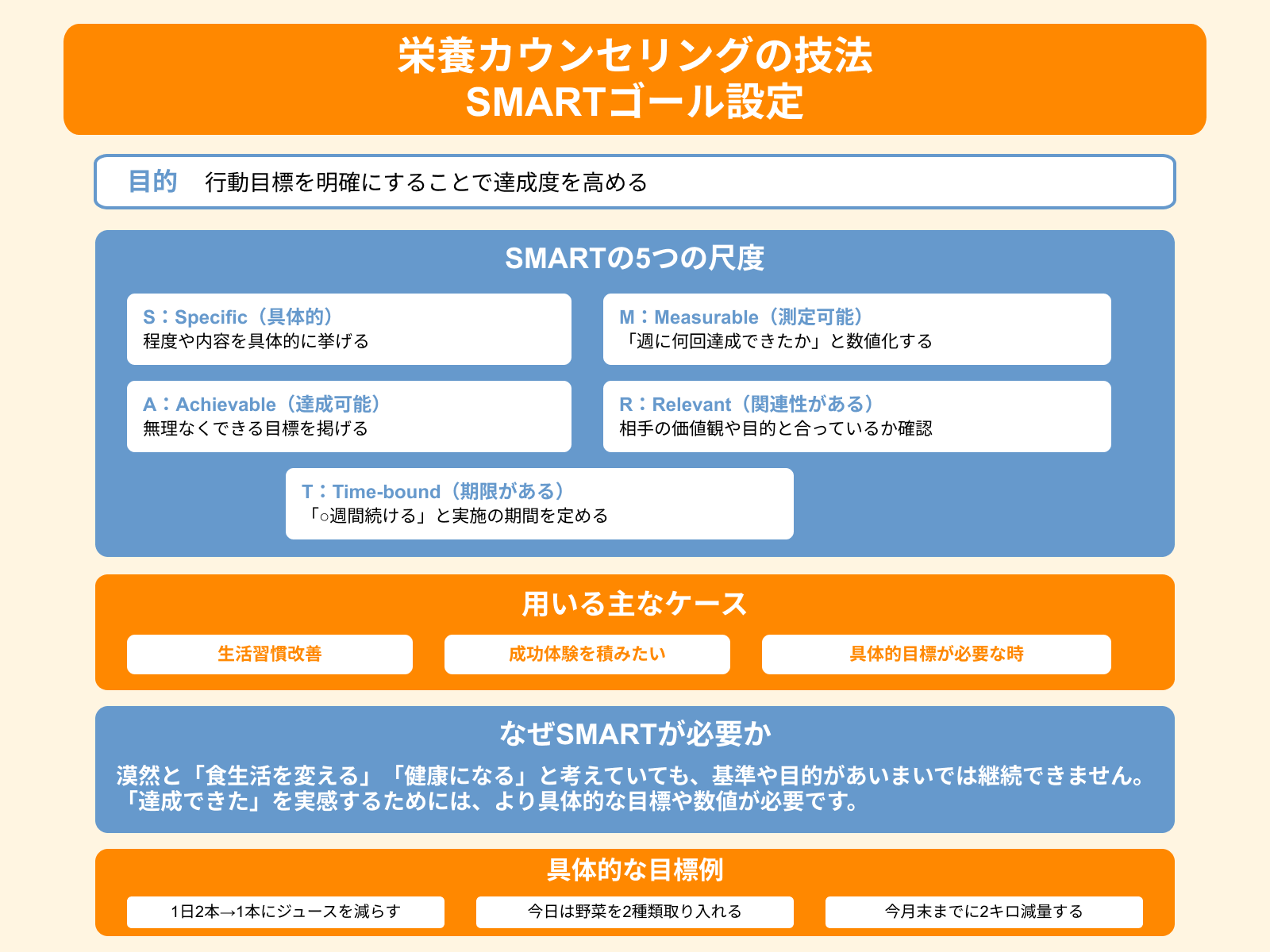

SMARTゴール設定

| 目的 | 行動目標を明確にする |

| 方法 | 下記の尺度に添って目標を立てる ・Specific(具体的):程度や内容を具体的に挙げる ・Measurable(測定可能)「週に何回達成できたか」と数値化する ・Achievable(達成可能):無理なくできる目標を掲げる ・Relevant(関連性がある):相手の価値観や目的と合っているか確認する ・Time-bound(期限がある):「〇週間続ける」と実施の期間を定める |

| 用いる主なケース | 生活習慣を改善(生活習慣病も含む)する成功体験を積みたいとき変化のために具体的な目標が必要な時 |

SMARTゴール設定は行動する目標を明確にすることで達成度を高める栄養カウンセリングの技法です。

漠然と「食生活を変える」「健康になる」と考えていても、基準や目的があいまいでは継続できません。「達成できた」を実感するためには、より具体的な目標や数値が必要なのです。

たとえば、下記の行動は具体的で取り組みやすいでしょう。

- 1日2本だったジュースを、今週は1日1本にする

- 今日は野菜を2種類取り入れる

- 今月末までに2キロ減量する

具体的で実行しやすい目標をサポートするのが、SMARTゴール設定です。

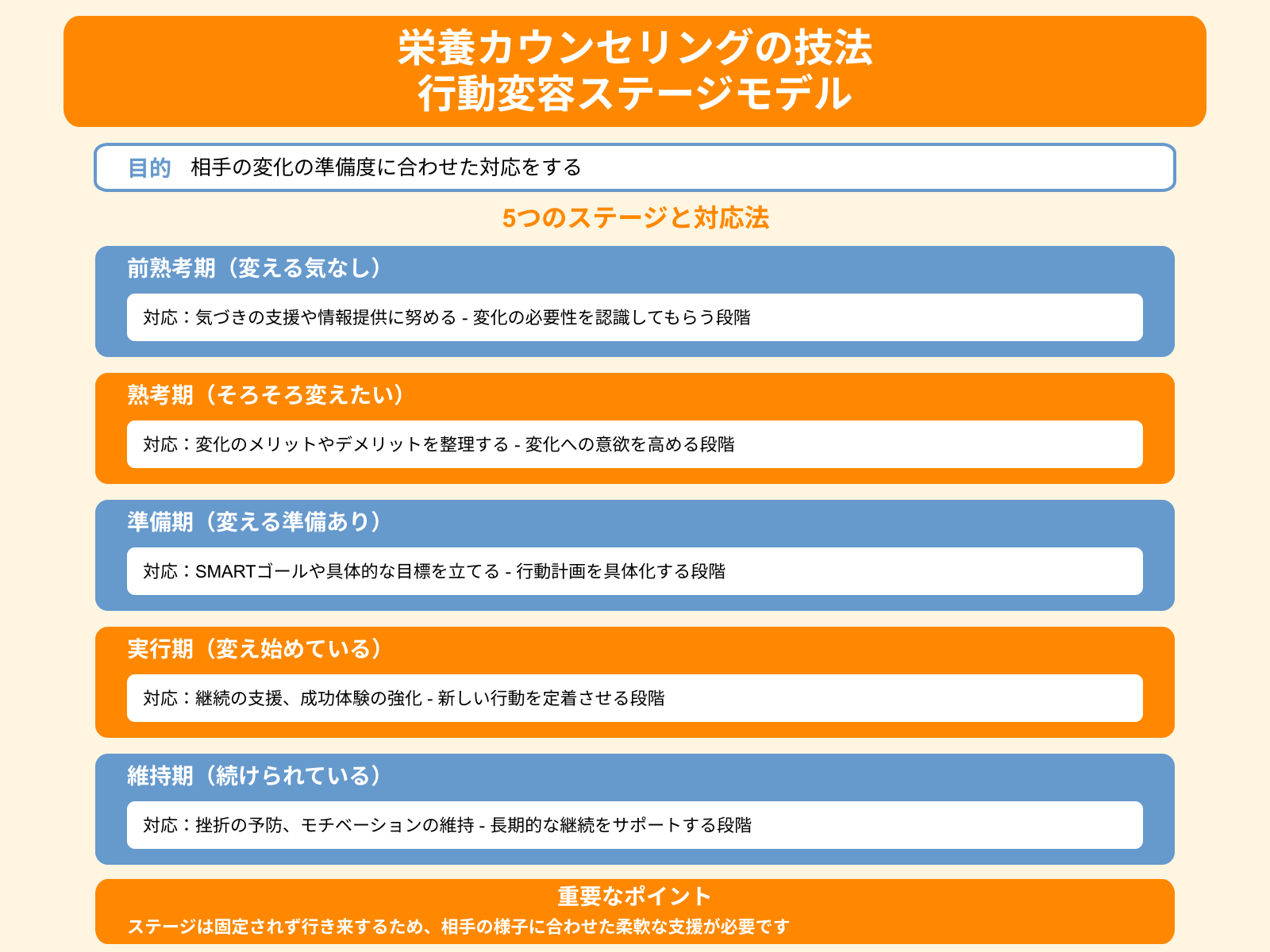

行動変容ステージモデル

| 目的 | 相手の変化の準備度に合わせた対応をする |

| 方法 | 下記の期間に合わせて対応を変える 前熟考期(変える気なし):気づきの支援や情報提供に努める 熟考期(そろそろ変えたい):変化のメリットやデメリットを整理する 準備期(変える準備あり):SMARTゴールや具体的な目標を立てる 実行期(変え始めている):継続の支援、成功体験の強化 維持期(続けられている):挫折の予防、モチベーションの維持 |

| 用いる主なケース | 会話や観察場面、モニタリングなどからステージを予想する 生活習慣の改善 食行動の見直し など |

行動変容ステージモデルは名のとおり、行動の変化を促す栄養カウンセリングの技法です。相手がどの段階にいるかを見極め、準備度に合わせた支援で無理なく行動変容を促します。

ステージは固定されるものではなく、行き来するため、相手の様子に合わせた柔軟な支援が必要です。

それぞれのステージに合わせて、情報提供や目標設定の程度は変える必要があります。同じアドバイスでも、ステージに合っていなければ効果は出にくいためです。

行動変容ステージモデルが、相手の行動を前向きにサポートします。

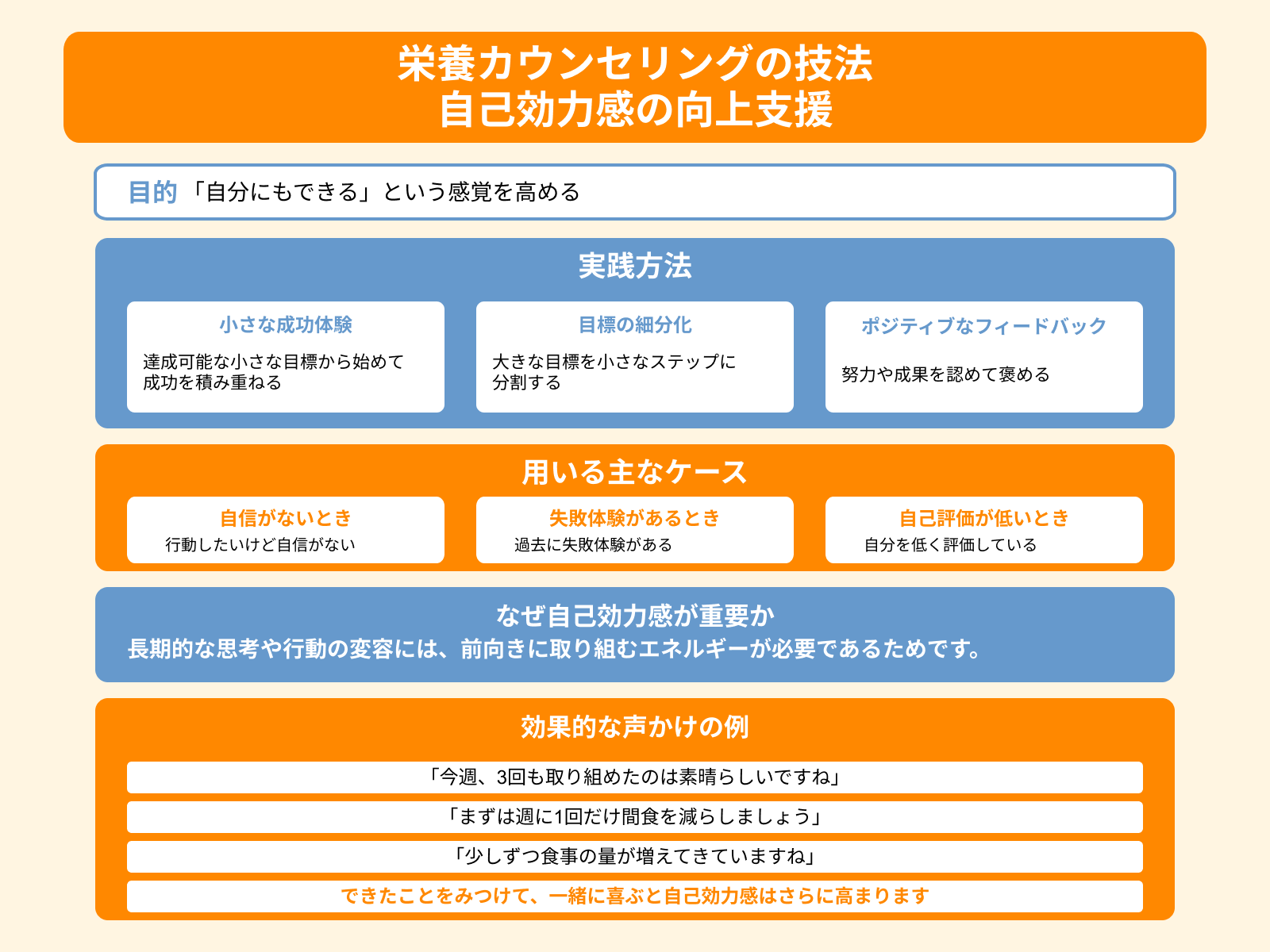

自己効力感の向上支援

| 目的 | 「自分にもできる」という感覚を高める |

| 方法 | 小さな成功体験を重ねる 目標を細分化する ポジティブなフィードバックを与える |

| 用いる主なケース | 行動したいけど自信がないとき 過去に失敗体験があるとき 自己評価が低いとき |

自己効力感の向上支援も、主要な栄養カウンセリング技法の1つです。長期的な思考や行動の変容には、前向きに取り組むエネルギーが必要であるためです。

「きっと無理」「また失敗するから自信がない」という気持ちに寄り添い、一歩を踏み出すサポートをします。たとえば、下記のような声かけがあると自己効力感は向上しやすいです。

- 「今週、3回も取り組めたのは素晴らしいですね」

- 「まずは週に1回だけ間食を減らしましょう」

- 「少しずつ食事の量が増えてきていますね」

できたことをみつけて、一緒に喜ぶと自己効力感はさらに高まります。行動したことを自信につなげることが大切です。

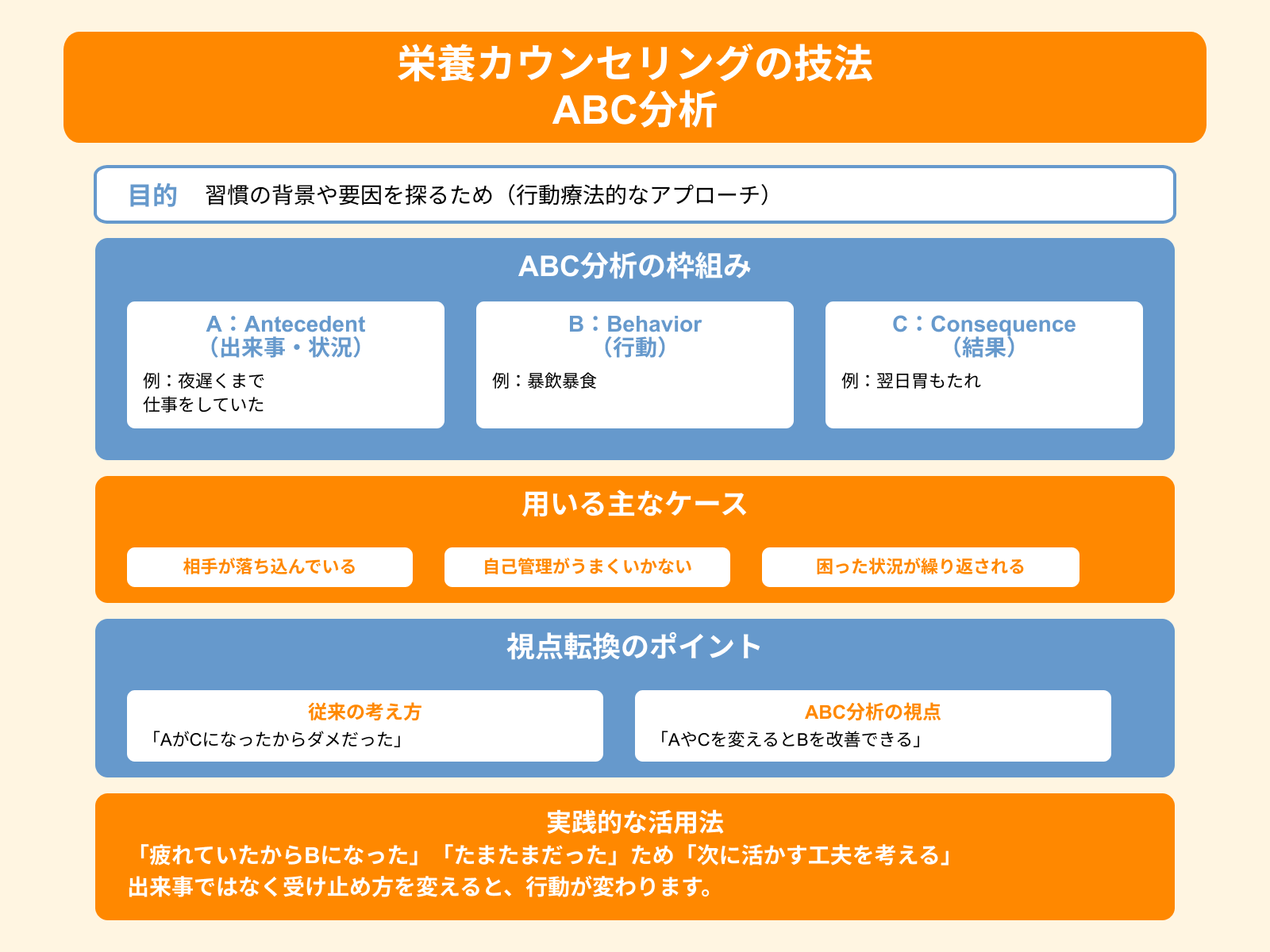

ABC分析

| 目的 | 習慣の背景や要因を探るため |

| 方法 | 行動の背景を整理し、下記のポイントで整理する A(Antecedent) :出来事・状況(例:夜遅くまで仕事をしていた) B(Behavior) :行動(例:暴飲暴食) C(Consequence) :結果(例:翌日胃もたれ) |

| 用いる主なケース | 相手が落ち込んでいるとき 自己管理がうまくいかないとき 困った状況が繰り返されるとき |

ABC分析は、相手の行動変化を促す栄養カウンセリングの技法1つです。習慣の背景や要因を探る行動療法的な効果があります。

「AがCになったからダメだった」と考えるのではなく「AやCを変えるとBを改善できる」視点になることがポイントです。

上記の例でいえば「疲れていたからBになった」「たまたまだった」ため「次に活かす工夫を考える」ことが行動に影響します。

出来事ではなく受け止め方を変えると、行動が変わります。相手の思考を整えるサポートが、ABC分析なのです。

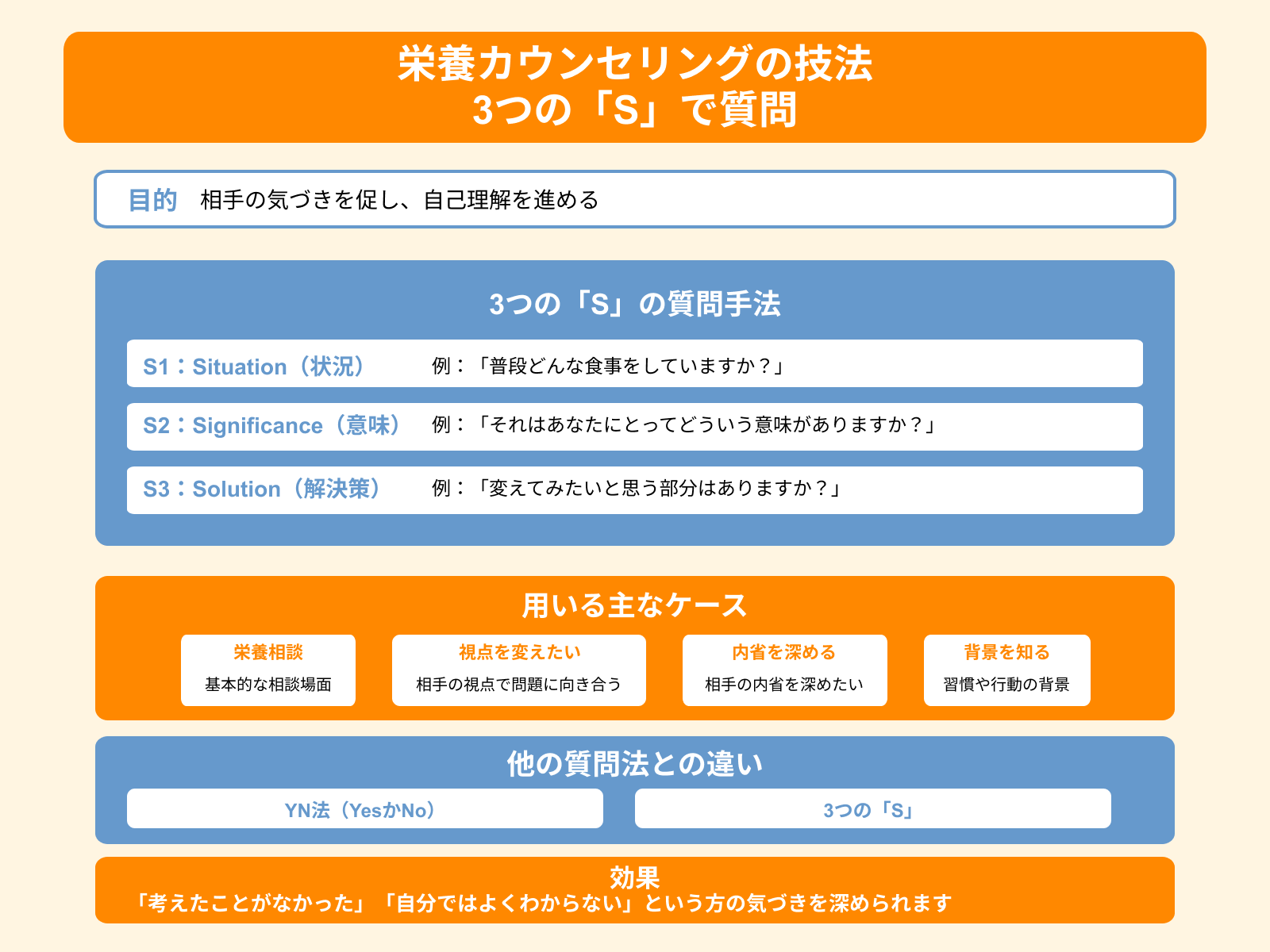

3つの「S」で質問

| 目的 | 相手の気づきを促し、自己理解を進める |

| 方法 | 会話を下記のポイントで整理する Situation(状況) :「普段どんな食事をしていますか?」 Significance(意味):「それはあなたにとってどういう意味がありますか?」 Solution(解決策) :「変えてみたいと思う部分はありますか?」 |

| 用いる主なケース | 栄養相談の場面 相手の視点で問題に向き合ってもらいたいとき 相手の内省を深めたいとき 相手の習慣や行動の背景を知りたいとき |

3つの「S」で質問する方法も、内省につながるカウンセリング技法の1つです。会話から相手の内省を促し、自己理解を進めるためです。

「考えたことがなかった」「自分ではよくわからない」という方の気づきを深められます。

3つの「S」で尋ねることは、臨床でも用いられる手法です。「YesかNo」だけで答えられる「YN法」とは異なり、より具体的な答えを求め、自己理解のきっかけになります。

カウンセリングの技法では、3つの「S」が相手の気づきや整理をサポートします。

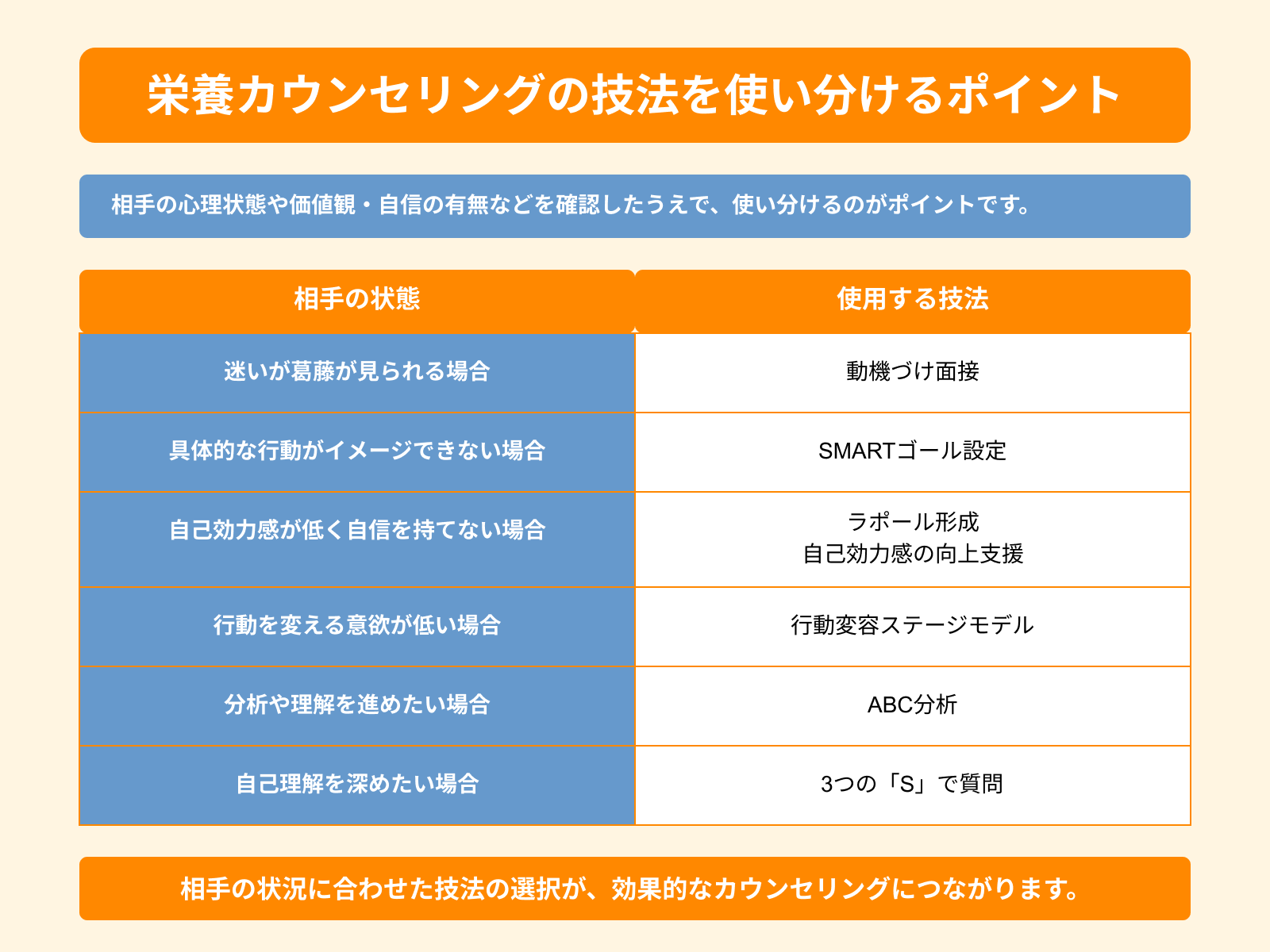

栄養カウンセリングの技法を使い分けるポイント

栄養カウンセリングの技法は相手の心理状態や価値観・自信の有無などを確認したうえで、使い分けるのがポイントです。具体的には、使い分けると効果的です。

| 相手の状態 | 使用する技法 |

|---|---|

| 迷いが葛藤が見られる場合 | 動機づけ面接 |

| 具体的な行動がイメージできない場合 | SMARTゴール設定 |

| 自己効力感が低く自信を持てない場合 | ラポール形成 自己効力感の向上支援 |

| 行動を変える意欲が低い場合 | 行動変容ステージモデル |

| 分析や理解を進めたい場合 | ABC分析 |

| 自己理解を深めたい場合 | 3つの「S」で質問 |

相手の状況に合わせた技法の選択が、効果的なカウンセリングにつながります。

なお、栄養カウンセラーになるために必要な知識や課程を下記でまとめているため参考にしてください。

まとめ

本記事では、栄養カウンセリングの目的と、7つの技法を解説しました。栄養カウンセラーには、栄養や食事の相談以外にも、相手の思考や行動をサポートする姿勢が求められます。

相手の行動が変わり、前向きな思考ができるようになると、健康的な生活習慣の継続につながりますよ。

カウンセリングの技法はそれぞれ目的や効果が異なります。相手の心理状態や価値観なども踏まえ、適した方法を選ぶことが大切です。