「心理カウンセラーが開業するにはどうすればいいの?

「何から始めればいいかわからない…」

「個人事業主として開業するべき?それとも法人化した方がいいのかな…」

専門性を活かし、心理カウンセラーとして独立を考えている方は多いですよね。環境さえ整えば、心理カウンセラーとして安定した活動や収益を得ることは十分に可能です。

しかし、開業までの具体的なイメージがないまま始めると「もっと事前に準備しておけばよかった…」と後悔しかねません。

そこで本記事では必要なものや方法も交え、心理カウンセラーの開業手順をわかりやすく解説します。この記事を読めば、心理カウンセラーが開業するまでの流れを一通り理解できますよ。

- 開業には事業形態の決定と準備が必要

- 資格は任意だがクライアントの信頼獲得に役立つ

- 年収は自身の集客力や顧客の単価に左右される

本記事の要点を音声でチェック!

心理カウンセラーの主な開業方法は2つ

はじめに心理カウンセラーが開業する主な方法を、2つにまとめて紹介します。

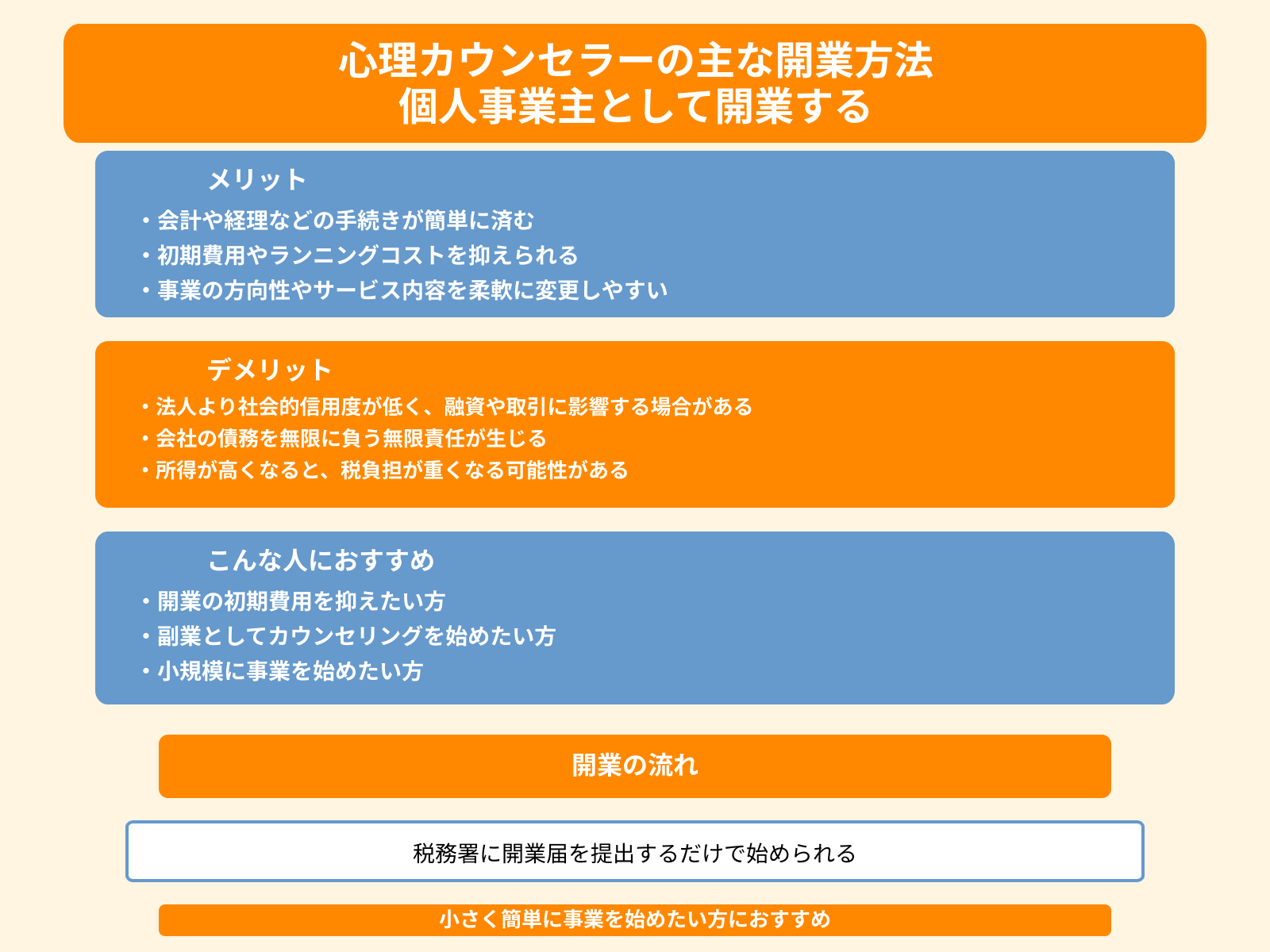

個人事業主として開業する

心理カウンセラーで開業する方法の1つが、個人事業主になることです。税務署に開業届を提出するだけで始められ、法的な手続きが比較的簡単に済みます。

| 個人事業主として開業するメリット | ・会計や経理などの手続きが簡単に済む ・初期費用やランニングコストを抑えられる ・事業の方向性やサービス内容を柔軟に変更しやすい |

| 個人事業主として開業するデメリット | ・法人より社会的信用度が低く、融資や取引に影響する場合がある ・会社の債務を無限に負う無限責任が生じる ・所得が高くなると、税負担が重くなる可能性がある |

| 個人事業主はこんな人におすすめな | ・開業の初期費用を抑えたい方 ・副業としてカウンセリングを始めたい方 ・小規模に事業を始めたい方 |

手続きが簡単で費用も抑えられ、事業内容を柔軟に変更できる点が特徴です。したがって、小さく簡単に事業を始めたい方は、個人事業主としての開業がおすすめです。

なお、心理カウンセラーが独立するための方法を詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。

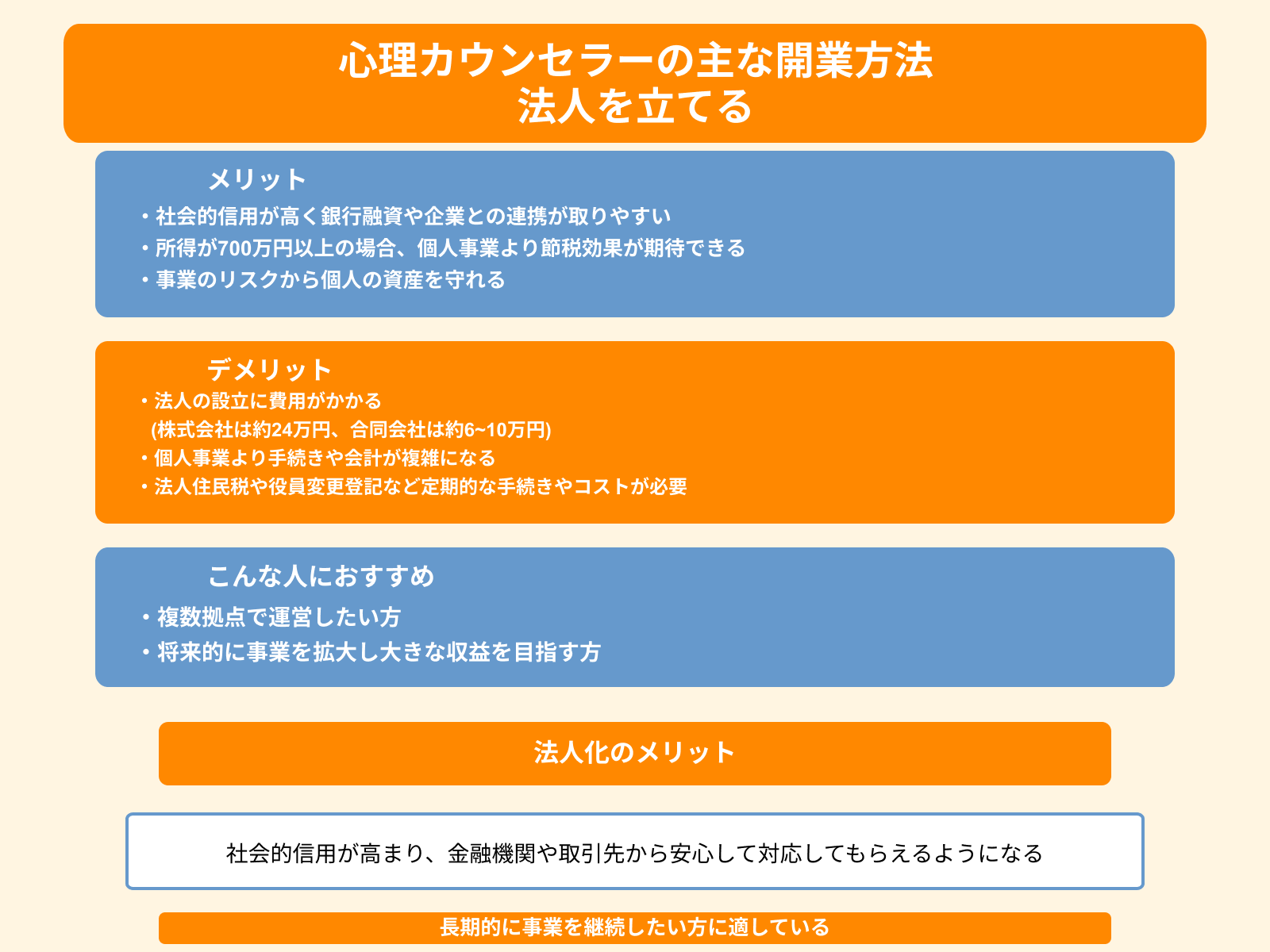

法人を立てる

法人を立てることも、心理カウンセラーが開業する方法の1つです。株式会社や合同会社として登記すると社会的な信頼が得やすく、節税効果も期待できるためです。

| 法人設立のメリット | ・社会的信用が高く銀行融資や企業との連携が取りやすい ・所得が700万円以上の場合、個人事業より節税効果が期待できる ・事業のリスクから個人の資産を守れる |

| 法人設立のデメリット | ・法人の設立に費用がかかる(株式会社は約24万円、合同会社は約6~10万円) ・個人事業より手続きや会計が複雑になる ・法人住民税や役員変更登記など定期的な手続きやコストが必要 |

| 法人設立はこんな人におすすめ | ・複数拠点で運営したい方 ・将来的に事業を拡大し大きな収益を目指す方 |

法人化すると社会的信用が高まり、金融機関や取引先から安心して対応してもらえるようになります。そのため、外部カウンセラーの雇用や事業拡大することも可能です。

長期的に事業を継続したい方には、法人設立が適しています。

心理カウンセラーが開業前に準備しておくこと3つ

心理カウンセラーの専門知識だけで、開業を成功させるのは困難です。

そこでここからは、開業前に心理カウンセラーが準備しておくことを、3つにまとめて解説します。

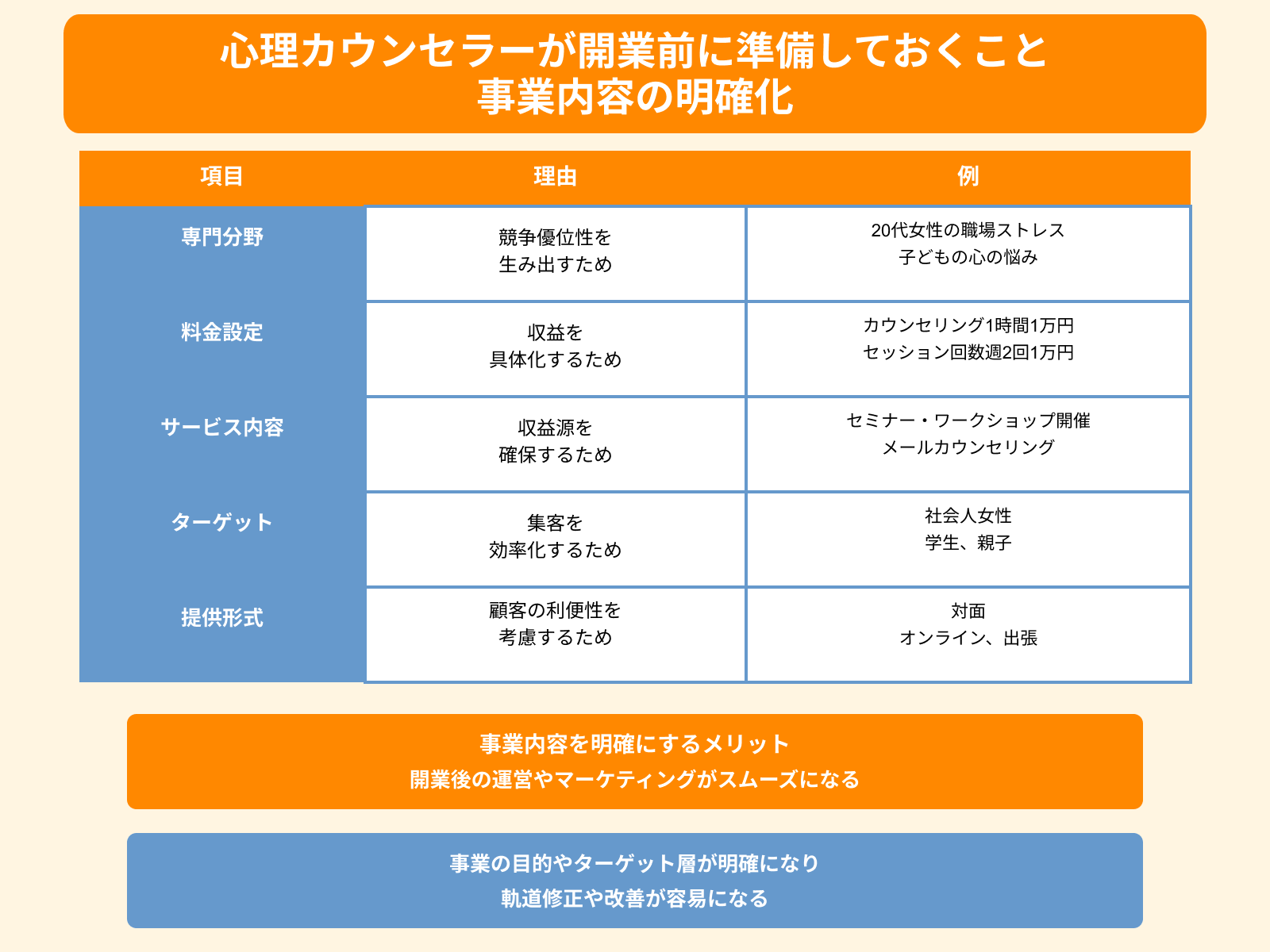

事業内容の明確化

心理カウンセラーとして開業するには、事業の内容を明確にしておきましょう。競合との差別化や収益計画を立てやすくするためです。

具体的には、次の項目を明確にしておくのが賢明です。

| 理由 | 例 | |

|---|---|---|

| 専門分野 | 競争優位性を生み出すため | ・20代女性の職場ストレス ・子どもの心の悩み |

| 料金設定 | 収益を具体化するため | ・カウンセリング1時間1万円 ・セッション回数週2回1万円 |

| サービス内容 | 収益源を確保するため | ・セミナーやワークショップの開催 ・メールカウンセリング |

| ターゲット | 集客を効率化するため | ・社会人女性 ・学生 ・親子 |

| 提供形式 | 顧客の利便性を考慮するため | ・対面 ・オンライン ・出張 |

事前に必要事項を整理しておくと、開業後の運営やマーケティングもスムーズです。事業の目的やターゲット層などが明確になり、軌道修正や改善が容易になるためです。

小規模に始める場合でも、事業の内容は明確にしておきましょう。

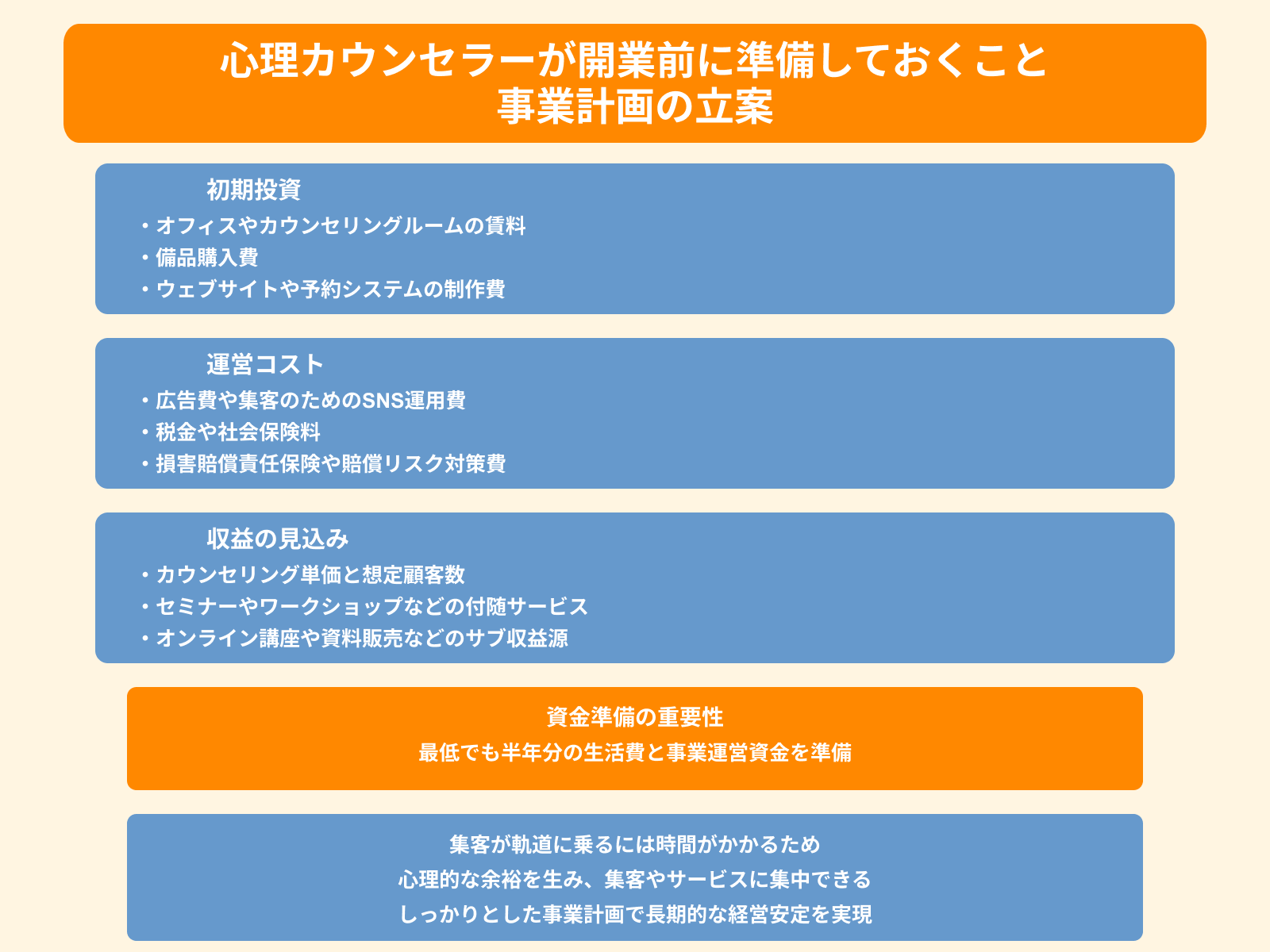

事業計画の立案

次に、開業後の経営に不可欠な事業計画を立案しましょう。具体的な計画を立案することで収益モデルが明確になり、リスクに備えやすくなります。

| 初期投資 | ・オフィスやカウンセリングルームの賃料 ・備品購入費 ・ウェブサイトや予約システムの制作費 |

| 運営コスト | ・広告費や集客のためのSNS運用費 ・税金や社会保険料 ・損害賠償責任保険や賠償リスク対策費 |

| 収益の見込み | ・カウンセリング単価と想定顧客数 ・セミナーやワークショップなどの付随サービス ・オンライン講座や飼料販売などのサブ収益源 |

起業をした方は、すぐに収入が安定すると考えがちです。しかし、集客が軌道に乗るには時間がかかり、ランニングコストがかさむと赤字経営に陥るリスクがあります。

収益が安定しない時期を乗り切るために、最低でも半年分の生活費と事業運営資金を準備しておきましょう。資金繰り対策になるだけでなく、心理的な余裕を生み、集客やサービスに集中できるためです。

しっかりとした事業計画があると、長期的に経営は安定しやすくなります。

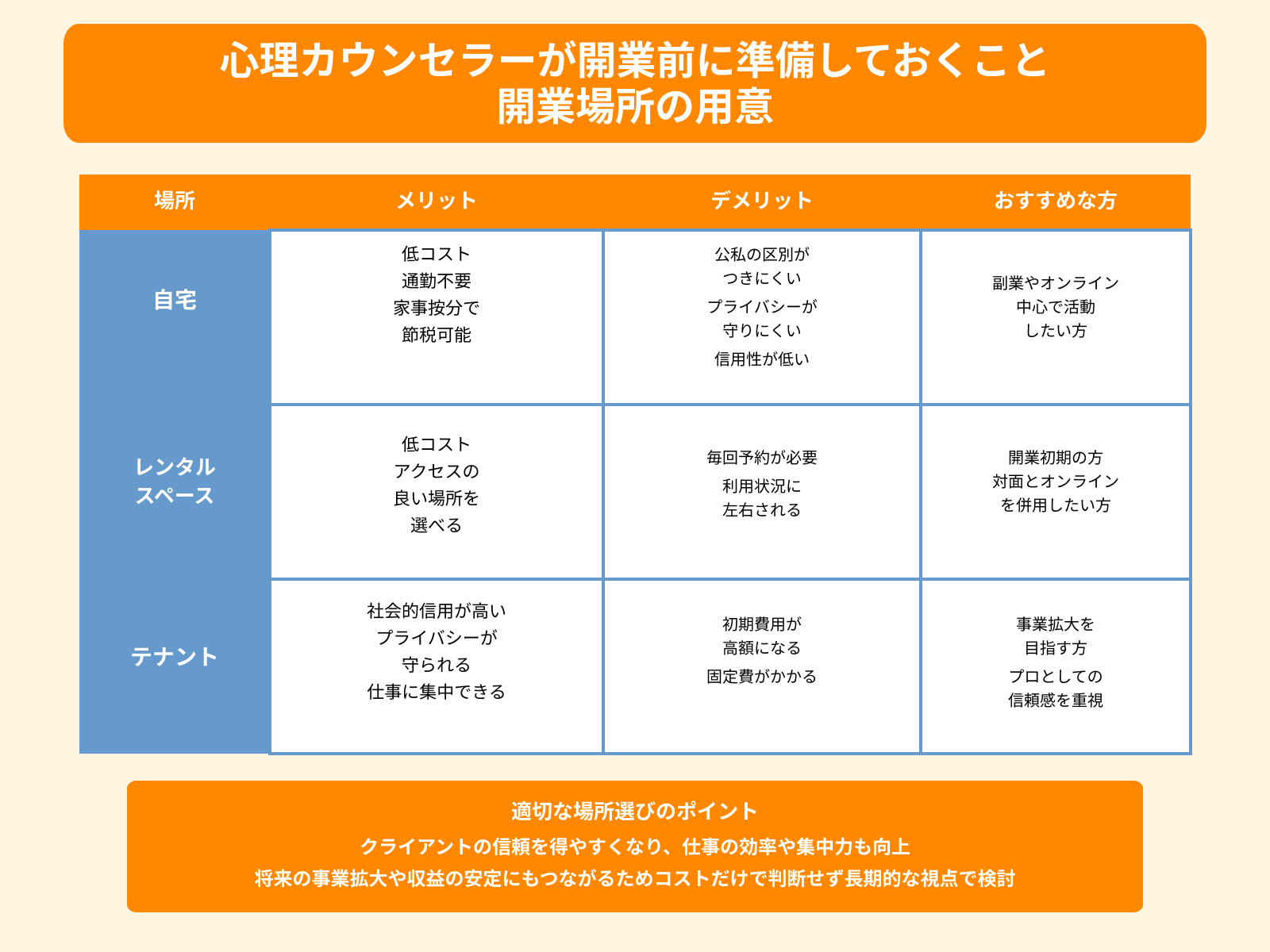

開業場所の用意

最後に、開業場所の用意をしましょう。開業場所の選択は、コストや利便性、クライアントからの信頼に直結します。

| メリット | デメリット | おすすめな方 | |

|---|---|---|---|

| 自宅 | ・低コスト ・通勤不要 ・家事按分で節税可能 | ・公私の区別がつきにくい ・プライバシーが守りにくい ・信用性が低い | ・副業やオンライン中心で活動したい方 ・初期費用を抑えたい方 |

| レンタル スペース | ・低コスト ・アクセスの良い場所を選べる | ・毎回予約が必要 ・利用状況に左右される | ・開業初期の方 ・対面とオンラインを併用したい方 |

| テナント | ・社会的信用が高い ・プライバシーが守られる ・仕事に集中できる | ・初期費用が高額になる ・固定費がかかる | ・事業拡大を目指す方 ・プロとしての信頼感を重視する方 |

並行して、事業内容や対象者、料金の設定を決定しておきましょう。開業場所(自宅・レンタルオフィス・オンライン)や、必要機材の用意(PC・カメラ・マイク・会計ソフト)も整備しておくと事業開始がスムーズです。

適切な場所を選ぶことでクライアントの信頼を得やすくなり、仕事の効率や集中力も向上します。将来の事業拡大や収益の安定にもつながるため、コストだけで把握せず長期的な視点で検討しましょう。

心理カウンセラーが個人事業主として開業する手順

ここからはカウンセラーが個人事業主として開業する手順を、5つにまとめて解説します。

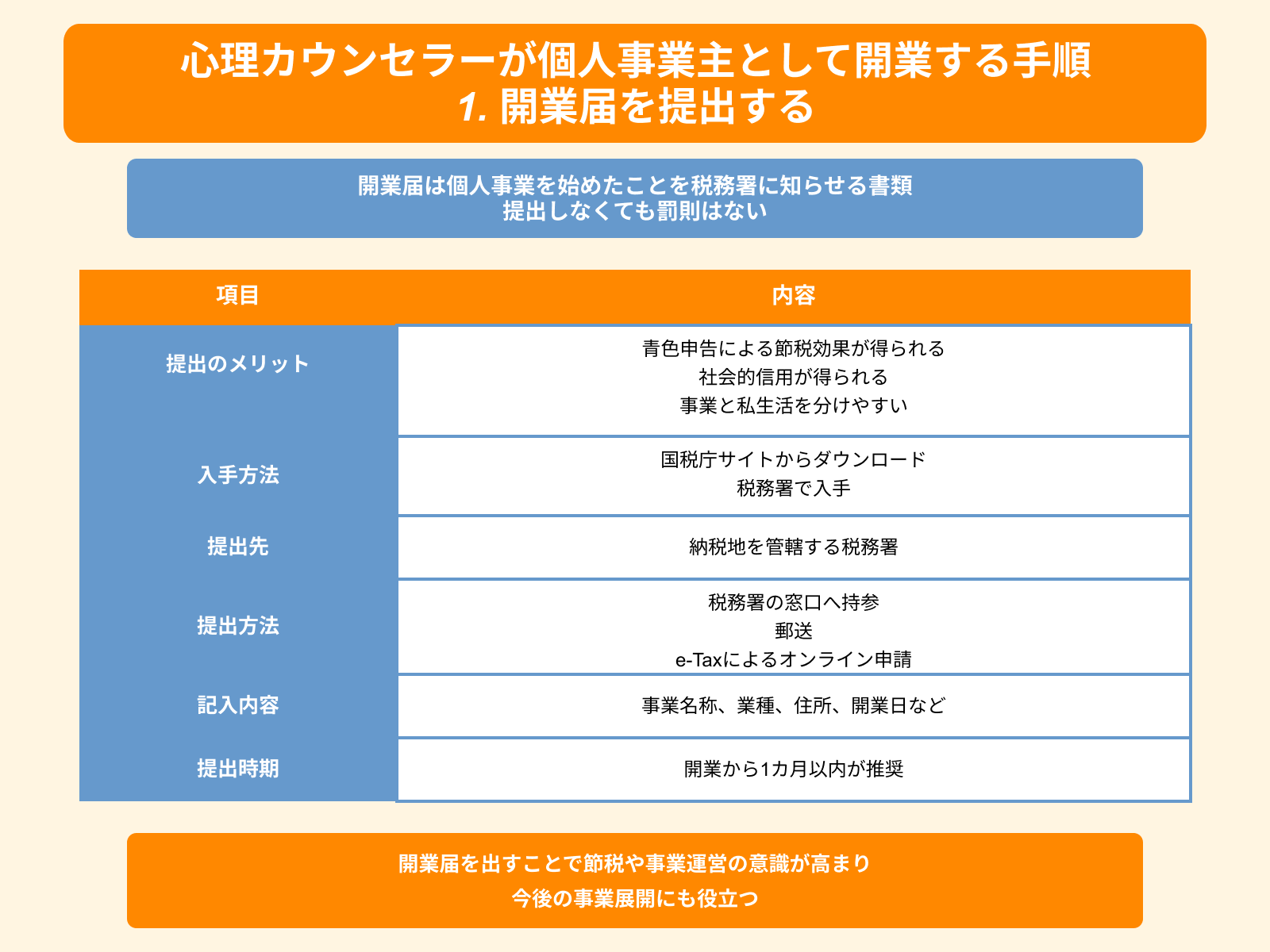

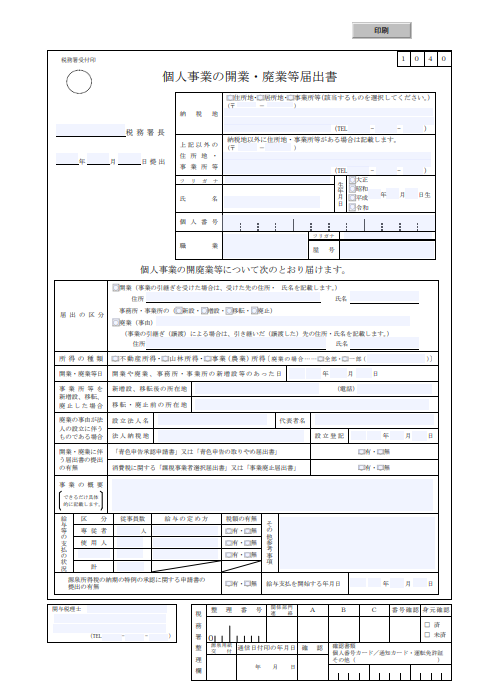

1.開業届を提出する

はじめに、開業届を提出しましょう。

開業届は、個人事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。届け出自体は法律上の義務ですが、提出しなくても罰則はありません。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 提出のメリット | ・青色申告による節税効果が得られる ・社会的信用が得られる ・事業と私生活を分けやすい |

| 入手方法 | ・国税庁サイトからダウンロード ・税務署で入手 |

| 提出先 | ・納税地を管轄する税務署 |

| 提出方法 | ・税務署の窓口へ持参 ・郵送・e-Taxによるオンライン申請 |

| 記入内容 | ・事業名称、業種、住所、開業日など |

| 提出時期 | ・開業から1カ月以内が推奨 |

義務ではありませんが、開業届を出すことで節税や事業運営の意識が高まり、今後の事業展開にも役立ちます。

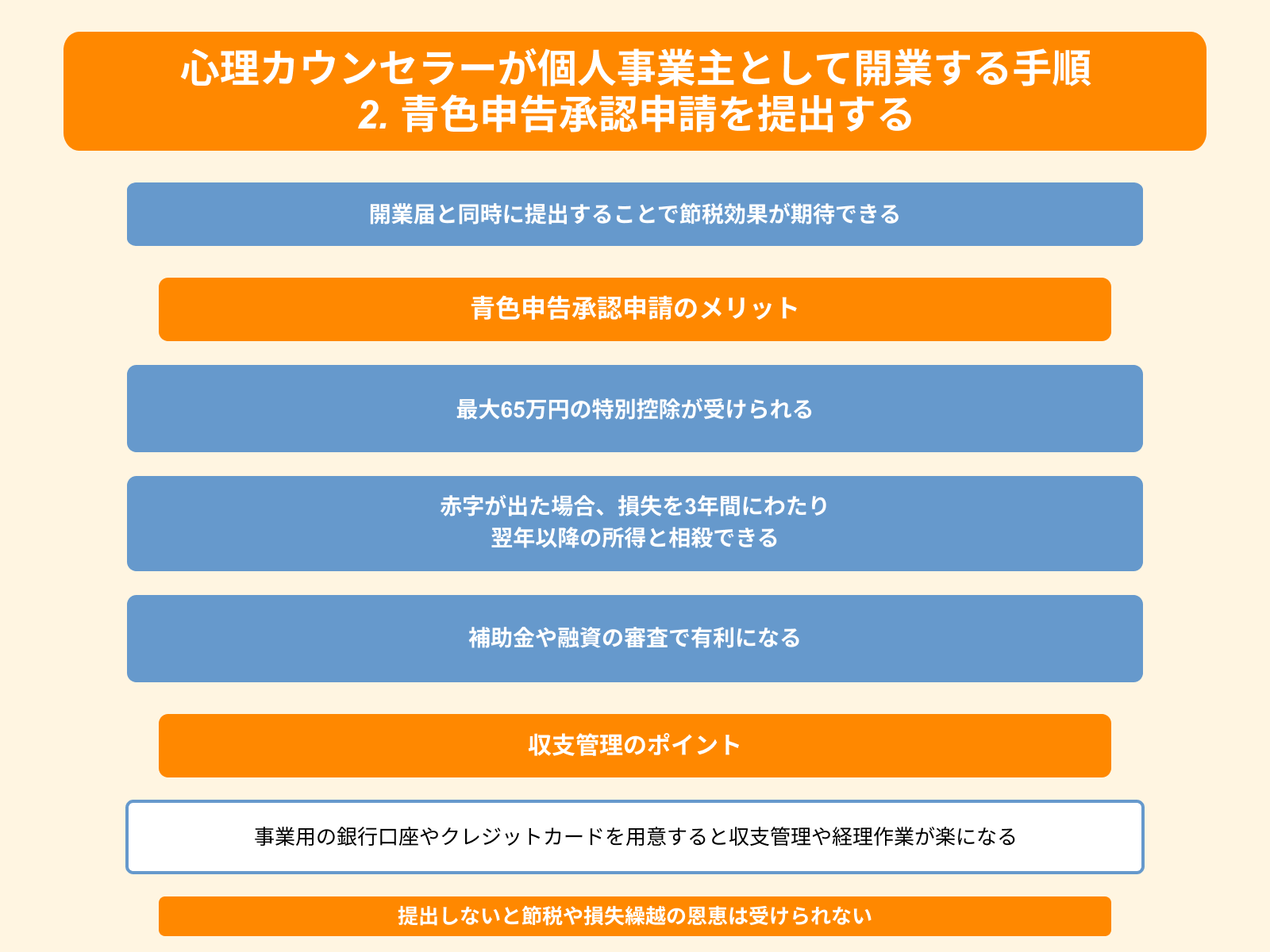

2.青色申告承認申請を提出する

次に、青色申告承認申請を提出しましょう。開業届と同時に出すことで、節税効果が期待できます。

青色申告承認申請を提出する理由やメリットは、下記です。

- 最大65万円の特別控除が受けられる

- 赤字が出た場合、損失を3年間にわたり翌年以降の所得と相殺できる

- 補助金や融資の審査で有利になる

事業用の銀行口座やクレジットカードを用意すると、収支管理や経理作業が楽になります。

青色申告承認申請を提出しなければ、節税や損失繰越の恩恵は受けられません。初期の事務手続きを怠ると、税負担以外に将来の資金調達や事業拡大にも支障をきたす恐れがあります。

青色申告承認申請を提出することで、節税の恩恵を受けた事業継続が可能になります。

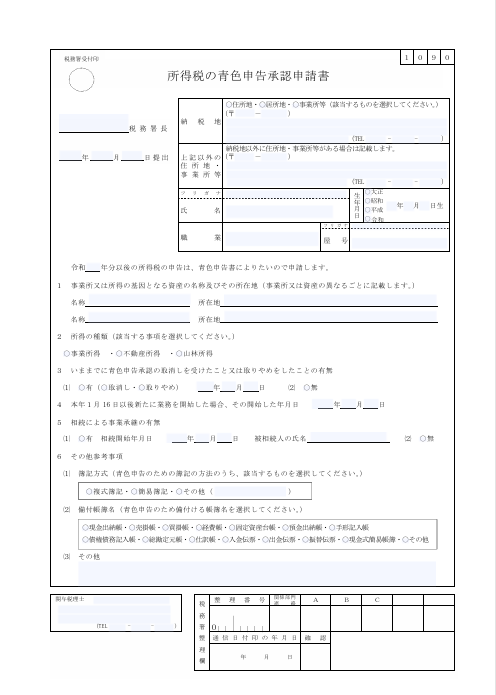

3.集客の仕組みを整える

次に、集客の仕組みを整えましょう。事業の内容や連絡先を明確に示しておくことで、クライアントからの信頼性も高まります。

| 手段 | ポイント |

|---|---|

| ホームページ | ・自己紹介、サービス内容、料金、アクセス方法を明記する ・専門知識を発信し、検索エンジンからの集客を狙う |

| SNSの活用 | ・開業前からX、Instagram、YouTubeなどを運用しておく ・ターゲット層をリサーチし、効果的に発信する |

| オフライン集客 | ・クリニックや学校、企業などへの営業活動 ・心理学講座、セミナーの開催 |

特に地域の医療機関や学校などと連携できるように連絡ツールを整えておくこともおすすめです。紹介や共同企画などの機会が増え、地域に根ざした事業展開が可能になるためです。

集客のシステムを構築しておくと、安定した事業の継続が叶えられます。

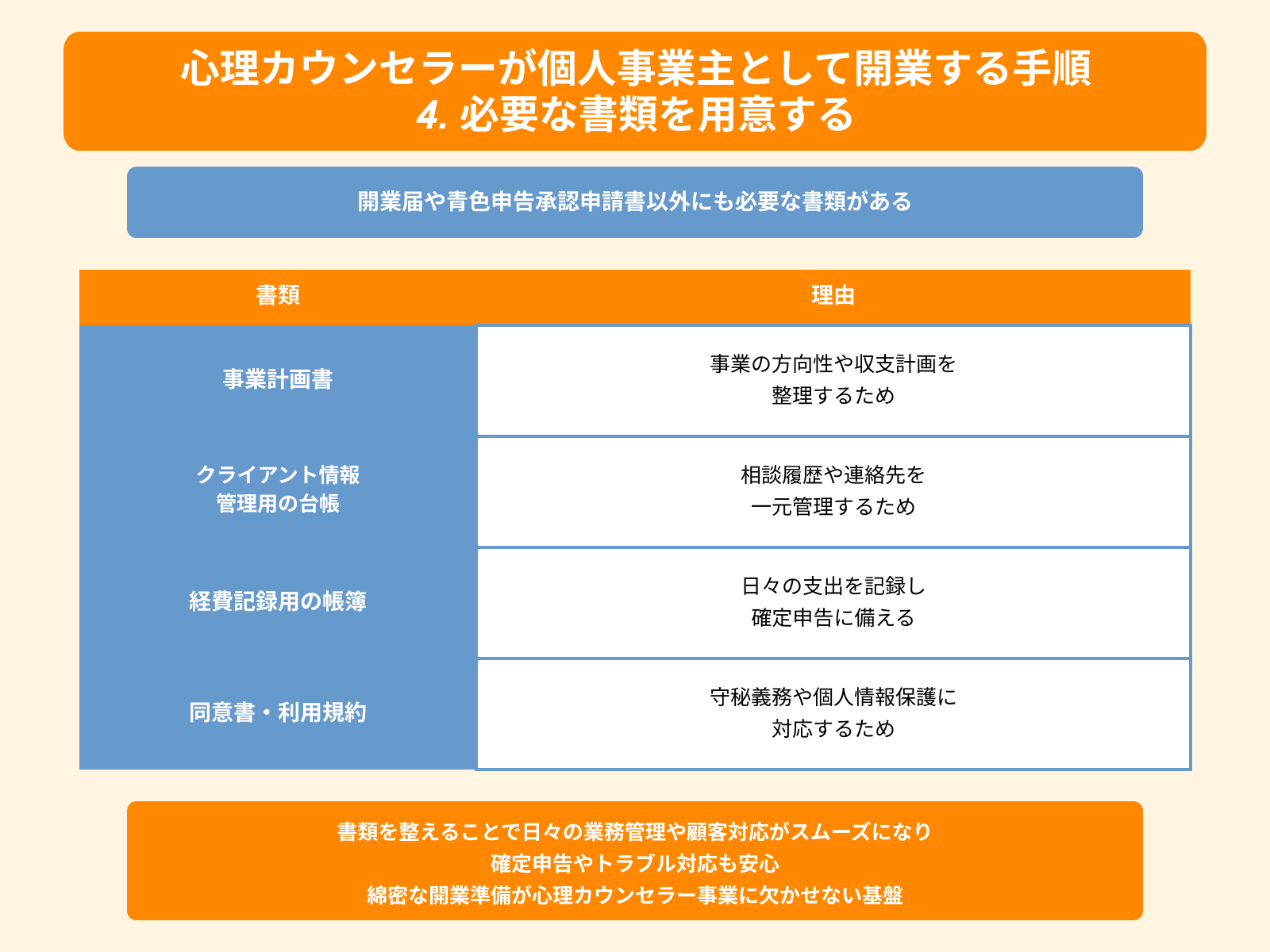

4.必要な書類を用意する

次に、開業へ必要な書類を用意しましょう。開業届や青色申告承認申請書以外にも、次のような書類が必要です。

| 書類 | 理由 |

|---|---|

| 事業計画書 | 事業の方向性や収支計画を整理するため |

| クライアント情報管理用の台帳 | 相談履歴や連絡先を一元管理するため |

| 経費記録用の帳簿 | 日々の支出を記録し確定申告に備える |

| 同意書・利用規約 | 守秘義務や個人情報保護に対応するため |

書類を整えておくと日々の業務管理や顧客対応もスムーズになり、確定申告やトラブル対応も安心です。リスクに備える書類や保険も含め、綿密な開業準備が心理カウンセラー事業に欠かせない基盤になります。

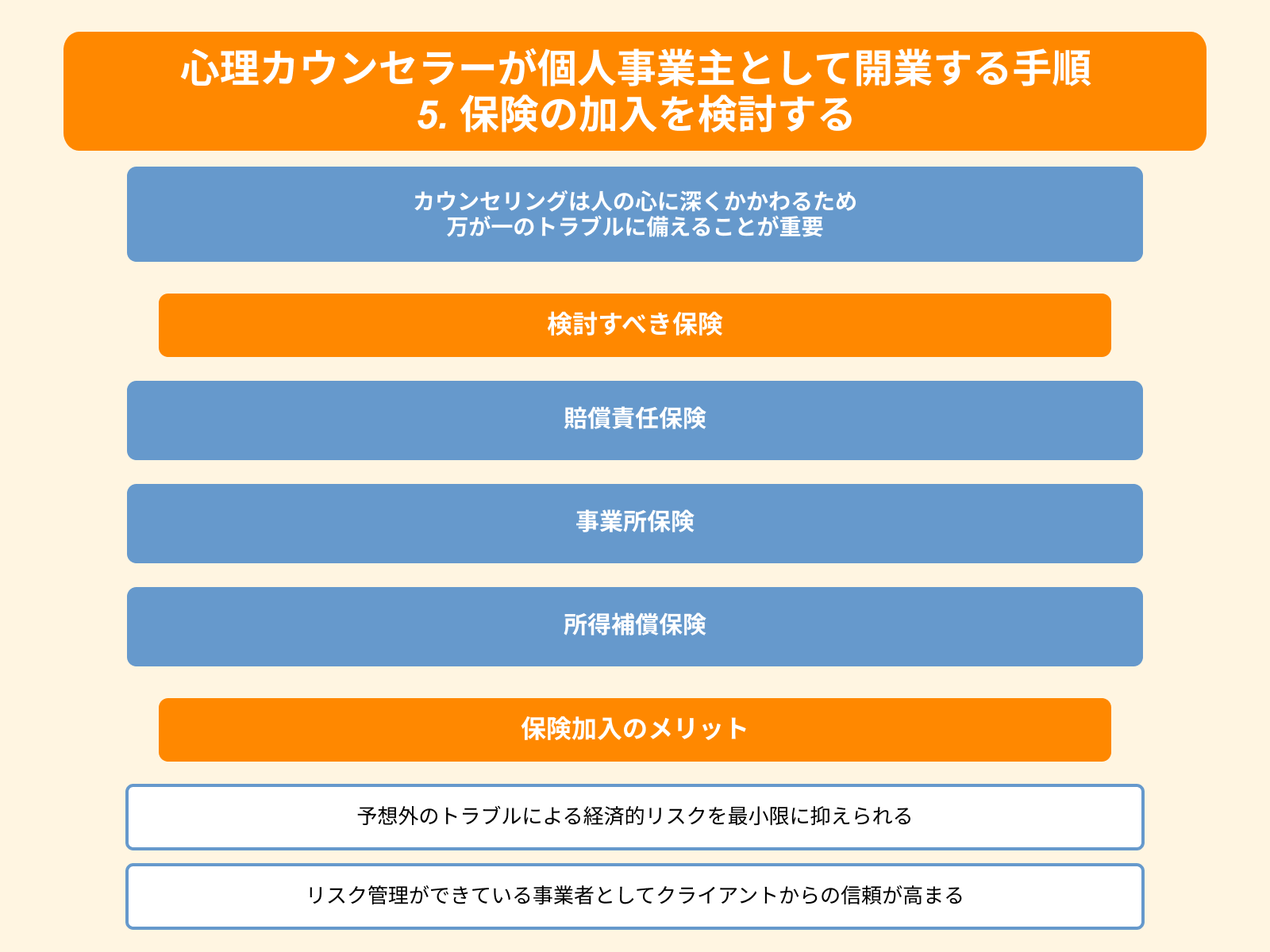

5.保険の加入を検討する

最後に、保険の加入を検討しましょう。カウンセリングは人の心に深くかかわるため、万が一のトラブルに備えることが重要です。

安心して事業が継続できるよう、下記の保険加入を検討しましょう。

保険に加入することで予想外のトラブルによる経済的リスクを最小限に抑えられます。また、リスク管理ができている事業者はクライアントからの信頼も高まります。

小規模でもよいので、開業初期から加入しておくと安心です。事業が大きくなる前にリスク対策を講じておきましょう。

心理カウンセラーが法人化して開業する手順

法人設立はより複雑な手続きが必要ですが、将来的に事業拡大を見据える場合には必要な選択です。

ここからは心理カウンセラーが法人化して開業する手順を、5つのステップにまとめて解説します。

STEP1:会社の形式を決める

はじめに、会社の形式を決めましょう。会社の形式は「合同会社」か「株式会社」に分けられます。

| 合同会社 | ・設立費用を抑えられる(約6~10万円) ・手続きがシンプル ・経営の自由度が高い ・小規模で家族経営や副業的に始めたい方向け |

| 株式会社 | ・設立費用が高額になる(約24万円) ・高い社会的信用が得られる ・資金調達がしやすくなる ・外部投資や大規模展開を見据えている方向け |

法人化すると社会的信用度が高まり、節税もしやすくなります。一方で、設立費用や事務手続きが増えるのは法人化に伴うデメリットです。

事業で一定の利益が見込めるか、取引先からの信頼を重視するかで、会社の形式を選択しましょう。

STEP2:法人の設立手続きを進める

次に、法人の設立手続きを進めましょう。手続きを正しくおこなうと法人格が正式に認められ、契約や資金管理、信用確保などの事業運営がスムーズになります。

| 法人の設立手続き | 内容 |

|---|---|

| 基本事項の決定 | ・会社名、事業目的、本店所在地、資本金などを決定する |

| 定款の作成と認証 | ・会社の基本ルールを定めた定款を作成する ・合同会社は認証不要で手続きが簡単 ・株式会社の場合は公証役場での認証が必要 |

| 資本金の払い込み | ・発起人の個人口座に資本金を払い込む ・最低資本金1円から設立可能 |

| 法人登記の申請 | ・法務局で登記申請をおこなう ・別途合同会社6万円~、株式会社15万円~の登録免許税が必要 |

上記は、法人の設立に必要なステップです。事業の透明性が高まると、運営が安定します。契約や資金管理もスムーズになり、トラブルを防ぎつつ、今後の事業拡大にも備えられます。

STEP3:法人設立に伴う書類を提出する

次に、法人設立に伴う書類を提出しましょう。法人設立後は、各機関に必要な書類を提出する必要があります。

| 書類の提出先 | 手続き内容 |

|---|---|

| 法務局 | 登記申請(定款認証・資本金払い込み後、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に登記申請) |

| 税務署 | 法人設立届出書の提出(法人設立後2か月以内に提出が必要) |

| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険の新規適用届(従業員を雇う場合、雇用開始日から5日以内) |

| 労働基準監督署 | 労働保険(労災保険)成立届(従業員を雇う場合、雇用開始日から10日以内) |

| 都道府県・市区町村 | 法人設立届出書の提出(通常、設立後1か月以内が目安) |

| 社会保険・労務保険 | 従業員を雇う場合は必須 |

法人設立に伴う書類を提出する理由は、法人格を認めてもらい、法的に事業を運営するためです。

各書類に定められている提出期限を守ることが重要です。提出期限を守らなければ罰則や遅延手続きのリスクがあるため、注意しましょう。

STEP4:法人名義の口座をつくる

次に、法人名義の口座を作りましょう。法人名義の口座開設には、一般的に下記が必要です。

- 法人登記簿謄本

- 代表者の本人確認書類

- 法人印鑑

- 履歴事項全部証明書

口座開設後におこなうことを下記にまとめています。

- オフィスやカウンセリングルームの契約を法人名義に変更

- クライアントとの契約書や利用規約を法人名義で作成

- ホームページや名刺など、事業関連の表記を法人名義に統一

法人名義の口座を活用すると資金管理がしやすく、融資や助成金の申請もスムーズになります。結果として資金管理のミスやトラブルを防ぎ、事業運営や税務処理を滞りなく進められるのです。

STEP5:法人名義の書類を用意する

法人登記を完了したら、法人名義の書類を用意しましょう。法人名義の書類があると、事業運営や契約手続きがスムーズになります。

まず、法務局で会社の履歴書となる「登記事項証明書」や「印鑑証明書」を取得しましょう。

| 法人名義の書類を揃えるメリット | ・医療機関や企業からの信用が高まり、業務提携がしやすくなる ・公的機関や法人案件(EAP・研修など)の受注が可能になる |

| 法人名義の書類を揃えるデメリット | ・事務手続きが煩雑になる ・書類の維持や更新に費用がかかる |

事務手続きは手間ですが、長期的な事業運営の安定には欠かせません。事前に準備しておくことで、心理カウンセラー事業の基盤がしっかり整います。

心理カウンセラーが開業する際によく抱く疑問

最後に心理カウンセラーが開業する際によく抱く疑問へ、まとめて解説します。

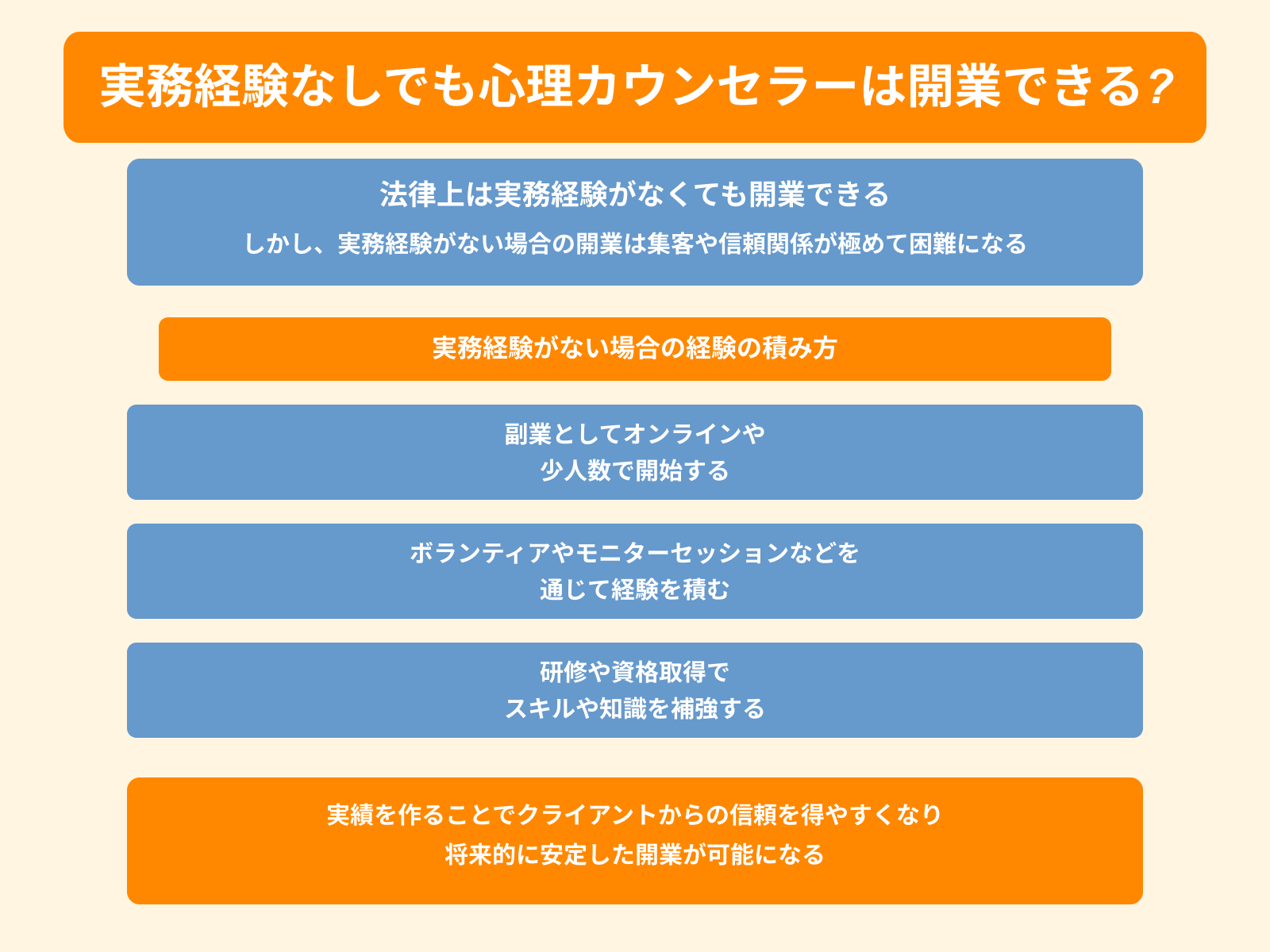

実務経験なしでも開業できる?

その通り、法律上は実務経験がなくても開業できます。しかし、カウンセリングはクライアントとの信頼関係が欠かせない職業です。

そのため、実務経験がない場合での開業は、集客や信頼関係が極めて困難になるでしょう。

実務経験がない場合は、下記の方法で経験を積むことをおすすめします。

- 副業としてオンラインや少人数で開始する

- ボランティアやモニターセッションなどを通じて経験を積む

- 研修や資格取得でスキルや知識を補強する

実績を作ることでクライアントからの信頼を得やすくなり、将来的に安定した開業が可能になります。

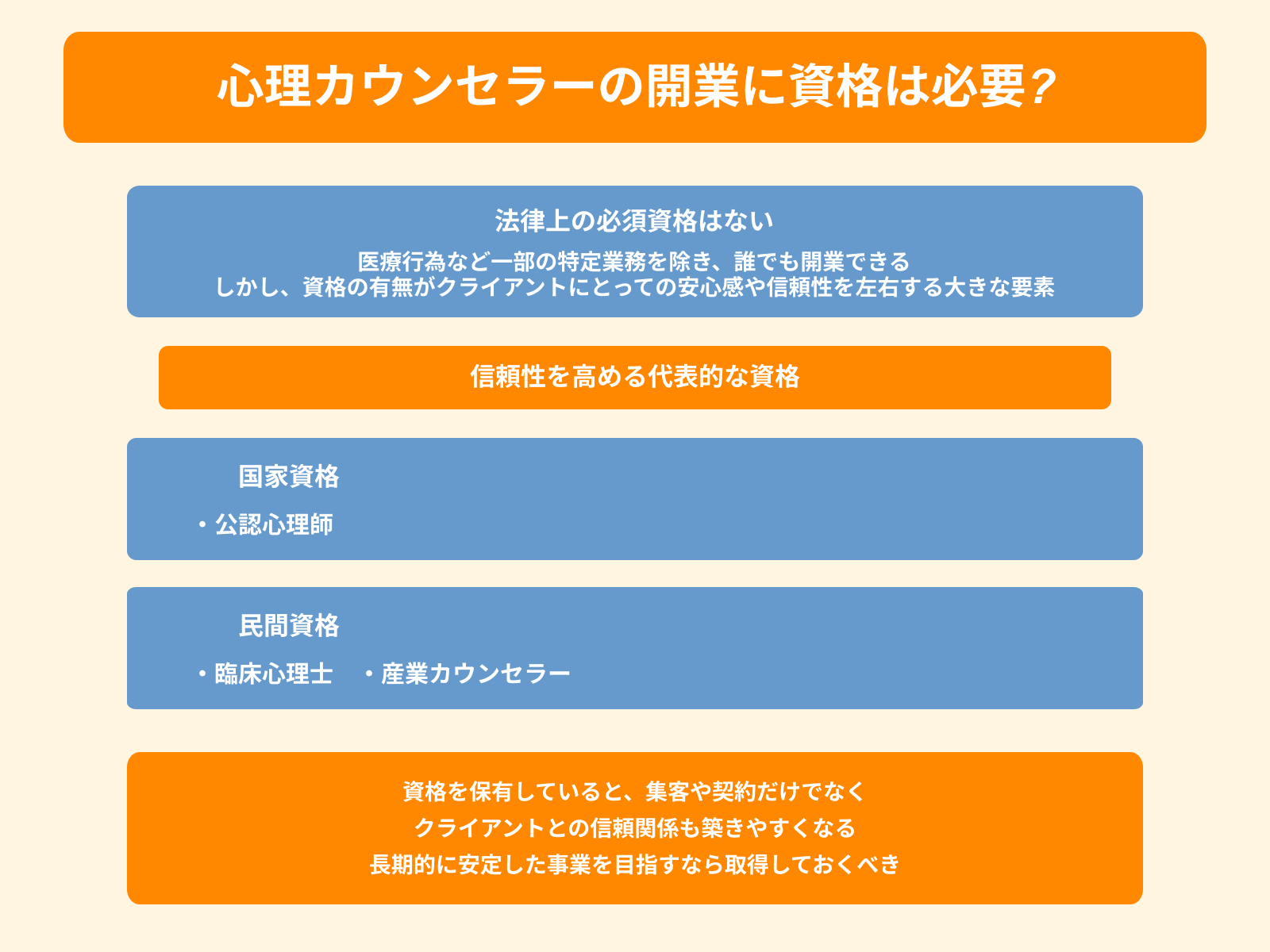

開業に資格は必要?

医療行為など一部の特定業務を除き、心理カウンセラーとして開業するために法律上の必須資格はありません。そのため、誰でも開業はできます。

しかし、クライアントにとっては資格の有無が安心感や信頼性を左右する大きな要素です。資格を持つことは、専門性を示し信頼を獲得する重要なアピールポイントなのです。

特に下記の資格は、信頼性を高める代表例です。

資格を保有していると、集客や契約だけでなく、クライアントとの信頼関係も築きやすくなります。資格取得は必須ではありませんが、長期的に安定した事業を目指すなら取得しておくべきです。

開業すれば年収は増える?

開業したからといって、自動的に年収が増えるわけではありません。年収は事業の形態や資格の有無で決まるのではなく、日々の工夫や戦略で大きく変わるためです。

収入を大きく左右する主な要素は、下記のとおりです。

- カウンセリングの料金設定

- 集客力

- クライアントのリピート率

たとえば、1時間のセッション料金を8,000円から10,000円に上げ、リピーターを増やせれば自ずと収入は増加します。

厚生労働省の調査によると、心理カウンセラー全体の平均年収は約430万円と、他業種と比較して平均的です。一方、独立開業した心理カウンセラーの年収は100万円未満から1,000万円超えまでと、幅が広いのが特徴です。

スクールに通ったほうが開業はうまくいく?

独学で学んで開業することも可能ですが、スクールに通って専門家の指導を受ける方が、成功の確率は高まります。なぜなら、スクールではカウンセリングスキルのほかに事業計画や集客方法などまで学べるためです。

また、講師やほかの受講生との人脈を築ける点もメリットです。同士とのつながりが、開業後の集客や情報交換に役立ち、開業が孤立しないように支えてくれます。

なお、心理カウンセラー養成スクールについてより詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。

まとめ

本記事では、心理カウンセラーとして開業する方法や準備、具体的なステップについて解説しました。心理カウンセラーの開業は、カウンセリングスキルのほかに事業を安定させるビジネススキルも欠かせません。

事業形態の選択や立案、集客の仕組みづくりなどの準備こそが安定した経営の基盤です。開業届や青色申告承認申請の提出も、将来の税負担を軽減し、事業の可能性を広げる重要な一歩になります。

本記事が、あなたの心理カウンセラーとしての開業の一助になれば幸いです。